- 現金6千円がもらえる お得なタイアップ企画を開催中♪

- 人気IPOに 当選しました!

株主優待とは?企業の感謝の気持ち

.png)

株主優待とは、企業が株主に感謝の気持ちを伝えるために、商品やサービスを提供することです。

企業は、株主と仲良くなるためや、株を長く持ってもらうために、お得な特典を用意しています。 たとえば、食べ物やおもちゃ、旅行の割引券などがもらえることがあります。

企業は、株主優待で自分たちの商品を知ってもらい、人気を高めることも狙っています。

また、株主優待は子どもたちが投資を始めるきっかけにもなるかもしれませんね。

これから株主優待についての知識を深めていきましょう。

株主優待とは?

株主優待とは、企業が自社の株式を保有する株主に対して、特典やサービスを提供することです。

企業は、株主に対する感謝の意を示すとともに、長期保有を促す目的で優待制度を実施しています。

株主優待の内容は企業ごとに異なり、自社製品の割引や無料サンプル、優待券、優待ポイントなど、さまざまな形態があります。

優待の受け取り条件は、保有株数や権利確定日(優待を受け取る権利が確定する日)など、企業ごとに異なります。

例えば、日本の飲料メーカー キリンホールディングス(2503) は、100株以上を保有している株主に対して、年1回、自社製品の詰め合わせをプレゼントしています。

このように、株主優待は株主にとって魅力的な特典であり、投資家が株式投資を行う上での付加価値となっています。

なぜ、企業は株主優待を提供するのか?

企業は株主に喜んでもらうことを目的に、商品やサービスを株主優待として提供しています。

なぜ喜んでもらいたいかというと、株主が企業を応援してくれると、企業は成長しやすいためです。

また、株主優待があると、株を長く持ち続ける人が増えるため、株価が安定しやすくなります。企業にとっても、株主にとっても、株主優待はうれしい特典なんですね。

企業が株主優待を提供する主な理由4つをまとめました。

- 株主と仲良くなる:株主優待で、企業が株主に感謝の気持ちを伝えることができます。それにより、株主が企業を応援し続けることが期待されます。

- 長く株を持ってもらう:株主に株主優待をプレゼントすることで、長く株を持っていてくれるきっかけになります。すると、株価が安定し、企業にお金が安定して入ることが期待されます。

- 企業がもっと魅力的になる:株主優待を実施することで、投資家が興味を持ち、新しい株主が増えることが期待されます。また、自分たちの商品やサービスを株主に提供することで、お客さんにもなってもらえるかもしれません。

- 企業の人気が上がる:株主優待で、企業の商品やサービスが有名になったり、評判が良くなることが期待できます。すると、企業の人気が上がり、仕事がうまくいく可能性があります。

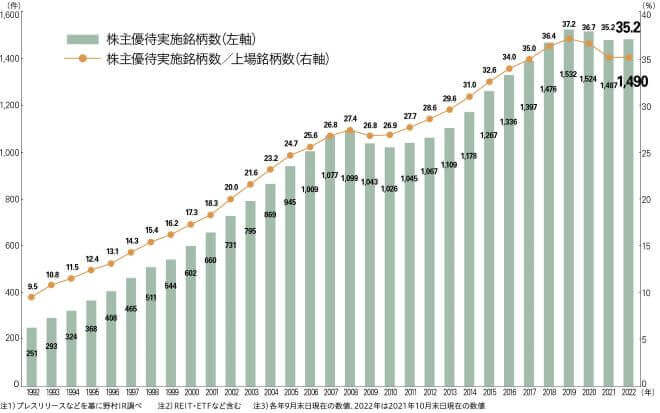

株主優待を実施する企業数はどのくらいあるの?

株主優待を実施する企業数は、2021年10月末時点で1,522社です。

上場企業の3割強が導入していることになります。

(参考:net irデータレポート 株主優待Watching <2021年10月末日現在>)

ピークは2019年1,532件で、コロナ禍以降は優待制度を廃止する企業もあり、減少傾向にあります。

優待廃止の理由は、「経営不振」と思われがちですが「配当を増やし、公平な利益還元」を目的としたものが多いです。

とはいえ、新たに優待を新設する企業もあります。

企業が優待を実施するメリットも大きいので、実施企業がこのまま減り続けてなくなることはないと思います。

マネックス証券の調査では、「投資家の約8割が株主優待が投資のモチベーションになると回答」しているとのことです。

(参考:PR TIMES 「株主優待と配当金に関する調査結果を発表」マネックス証券株式会社 )

やはり株主優待をもらえる喜びは大きいですね。

優待好きのゆうかぶとしては、今後も導入企業が増えてくれればと期待しています。

株主優待制度は日本独自のもの?

株主優待は、日本だけの特別なやり方です。

他の国では、配当で株主に利益を還元することが普通です。

しかし、日本では企業が自分たちの商品やサービスを株主にプレゼントすることで、お礼の気持ちを表現しています。

日本の企業が株主優待を実施する理由は、日本の感謝の文化や、企業の考え方が関係しています。

日本ではお世話になっている方に、お中元やお歳暮を贈る文化が根付いていますね。

株主優待を通じて、企業の商品やサービスを実際に使ってもらえると、その良さを知るキッカケになります。加えて、投資家がその企業に興味を持ちやすくなります。

最近、欧米の企業でも、株主優待のようなやり方で利益還元をすることが増えています。それは投資家にとって魅力的だからです。

しかし、日本ほどたくさんの企業が株主優待制度を実施しているわけではありません。

[まとめ]

- 株主優待は企業の感謝の気持ち

- 企業にとっても、株主にとっても、うれしい特典

- 優待実施企業は上場企業の3割強

- 株主優待は日本独自の制度

次項は株主優待のさまざまな形態についてご紹介します。

当サイトで提供している株主優待などの情報につきましては、その情報の正確性を確約するものではありません。

サイト内の情報には万全を期して掲載しておりますが、情報が古い、または誤っている場合等もございます。

最新の株主優待、配当金等の情報は各企業のホームページや証券取引所の開示情報にてご確認下さい。

また、サイト内の株価、配当利回り等の指標につきましては最新情報を表示しているわけではありませんのでご注意下さい。