株式と株主の権利

株式投資や株式会社など、私たちの周りには「株式」という言葉が溢れています。

この言葉はビジネスや法律で正式に使われ、日常会話やニュースでは「株」と短く呼ばれることも多いです。

では、この 株式とは何を意味し、株を持つ株主にはどのような権利がある のでしょうか。

本記事では、株式の基本と株主が享受する権利(特に配当や議決権)について、初心者にもわかりやすく解説します。

そもそも「株式」とは?

株式とは?

株式会社が投資家から資金を調達するために発行する証書 を指します。

企業は株式を発行することで、必要な資金を集め、その資金で事業を拡大したり、新しいプロジェクトを開始したりすることができます。

投資家は株式を購入することで、その企業の利益に応じた配当を受け取る権利や、企業経営への参加権(株主総会での発言や投票権)などの株主としての権利を有します。

株式は証券取引所で自由に売買が可能で、株価は市場の需要と供給によって変動します。

このように、株式は企業にとっての資金調達手段であり、投資家にとっては資産増加や企業経営への参加権を得る手段となります。株式を買うことで、会社の成長に一緒に参加することができるわけです。

株式投資はリスクも伴いますが、企業の成長とともに資産を増やすチャンスも秘めています。

この証書のことを「株券(かぶけん)」といいますが、株式取引では、株券はほぼ完全に電子化されています。 (2009年1月全ての上場会社の株券が電子化)

これは「電子証券化」と呼ばれ、株券を物理的な紙の形で発行する代わりに、電子的な記録として所有権が管理されます。

電子証券化の主な利点は、取引の迅速化とコスト削減です。

紙の株券を使う時代には、株の売買や所有権の移転には物理的な株券の配送や保管が必要でしたが、電子化によりこれらのプロセスが大幅に簡略化されました。

また、電子証券化により、紛失や盗難、偽造などのリスクも大幅に低減されています。

余談ですが、企業が証券取引所に新規上場する際に公開する株式「IPO株」をご存知ですか。

IPO株を手に入れて利益を出すIPO投資は、初心者にもおすすめの投資法です。

参考記事もぜひご覧くださいね。

株主としての3つ権利

先述の通り、株式は証書であるというだけではなく、株主としての権利 を表すものでもあります。

株式会社に出資した株主は、出資と引き換えに、持っている株式数に応じた 企業の一部の持ち主(オーナー) となります。

企業のオーナーである株主には、以下の3つの権利があります。

株主の3つの権利

- 配当請求権・・・企業が利益を上げた際に、その一部が配当として株主に分配されます。この受け取る権利が配当請求権です。利益の状況や経営方針により配当の有無や額は異なります。

- 議決権・・・株主総会において、株主は会社の重要な決定に投票する権利を持っています。これが議決権です。企業の経営方針や重要な経営判断に対して、株主として意見を反映させることができます。

- 残余財産分配請求権・・・ 企業が解散する際、その残余財産が株主に分配される権利です。これは企業の清算時にのみ発生する権利であり、事業の成否によってその価値は大きく変わります。

株式会社は、たくさんの株主によって支えられています。

実は、株式を売買するという行為は、株主としての権利を売買することに他なりません。

また、専業主婦や子どもであっても株主になることが可能です。実際に私の子どももいくつかの株を持っています。

たとえ1株(端株)だけを持っていても、あなたはその企業の一部のオーナーというわけです。

配当とは?

配当とは?

配当とは、企業が稼いだ利益の一部を、

その企業に 投資した株主に対してお金で還元すること を言います。

これは、株主が企業に出資することで得られる利益分配の権利、すなわち 配当請求権 を行使することで実現されます。

具体的には、会社が利益を上げた場合、そのお礼として株主に利益の一部が配当金として支払われます。株主優待が自社の商品やサービス、商品券などの「品物」であるのに対し、配当は現金で支払われる点が特徴です。

企業は決算時期に1株あたりいくらの配当を支払うかを決め、公表します。

この金額は、企業によって異なり、またその業績や経営方針によっても変動します。 一部の企業では高い配当を提供する一方で、配当を行わない企業も存在します。

株主は、自身が保有する株式数に応じて配当を受け取ります。

受け取れる配当金の総額は、保有株式数に「1株あたりの配当金」を掛け合わせることで算出されます。 この仕組みにより、投資家は会社の業績に連動して収益を得ることが可能となります。

株式を保有していると、下記のような配当金計算書が送付されます。

所有株式 201株 / 1株あたり配当金 20円 / 配当金額 4,020円

この時は、201株保有しており、1株あたりの配当金は20円でした。ですので、4,020円の配当金を受け取りました。ちょっと嬉しいですよね。

また、配当利回りを計算すると どのくらいお得に配当金をもらえたかが分かります。

マネックス証券や楽天証券は、優待検索画面に配当利回りも表示されるので参考になりますよ。

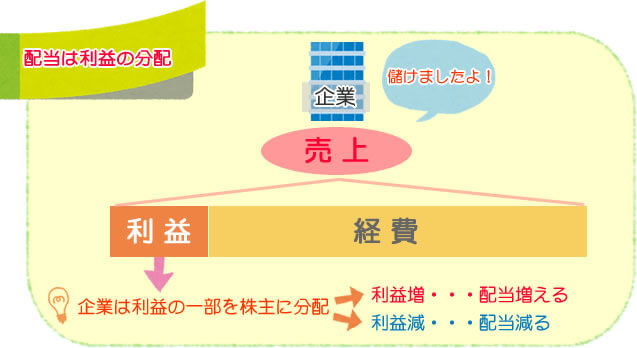

配当は利益の分配

配当は 利益の分配 なので、企業の利益が増えると配当も増え(増配)、利益が減ると配当も減ります(減配)。

たとえば、ある企業が年間で1000万円の利益を上げたとしましょう。

企業はその利益の一部を株主に配当として分配することを決定します。

もし企業が利益の20%、つまり200万円を配当として分配することに決めた場合、株主は保有する株式の数に応じてその配当を受け取ることができます。

例えば、100株を保有している株主がいると仮定します。

この企業が発行している株式の総数が10,000株であれば、その株主は全体の1%を保有していることになります。 すると、配当総額200万円の1%である2万円がその株主に分配されることになります。

配当は手堅く利益を得られる

株式投資における魅力の一つは、配当を通じた利益の獲得です。

配当は、投資家にとって着実に利益を得られる方法のひとつです。

配当は市場の変動に左右されず、企業が安定した利益を上げている限り、定期的に収入を得ることができる点が大きな利点です。

株価の上昇によるキャピタルゲインを狙う投資とは異なり、配当はより手堅く安定した収益源となり得ます。

ただし、配当の支払いは企業の業績や経営方針によって変わるため、常に一定の配当が保証されているわけではありません。株主優待と同様に業績が悪くなりすぎると配当が行われず、無配当になることもあるので注意です。

投資家は、配当を重視するならば、その企業の財務状況や利益配分の方針をしっかりと理解することが重要です。

議決権とは?

議決権とは?

議決権とは、株式会社の株主が持つ権利の一つで、企業の株主総会での投票権を指します。

議決権を行使するためには、通常最低1単元(100株)の保有が必要です。

1単元未満の株では、この権利は付与されません。

株主総会では、会社の経営に関するさまざまな重要事項について決議を行います。

議決権は保有株式数に比例しており、1単元あたり1票の投票権が与えられます。 (写真は200株保有なので、議決行使個数が2個となっています。)

そのため、保有する株式が多ければ多いほど、その株主の意向が会社の方針に大きく影響を与える可能性があります。

例えば、M&A(企業の合併・買収)など重要な企業活動において、株式の50%以上を取得することができれば、会社の決定事項に対して大きな決定権を握ることができます。

多くの個人投資家にとっては、会社の過半数の株を持つことは珍しいケースですが、この事実は議決権の影響力の大きさを示しています。

株主総会に出席して議決権を行使する方法もありますが、今はより便利な方法も提供されています。

たとえば、自宅に送られてくる議決権行使通知に同封されているQRコードを使えば(写真)、スマートフォンやパソコンから簡単に投票を行うことができます。

QRコードを読み取れば、あっという間に投票できますので、やってみてくださいね。

[まとめ]

- 株式とは、株式会社が投資家から資金を調達するために発行する証書

- 株主の権利は3つ:配当請求権、議決権、残余財産分配請求権

- 配当は、企業の利益の一部をお金で還元してくれること

- 議決権は、企業の株主総会での投票権のこと

当サイトで提供している株主優待などの情報につきましては、その情報の正確性を確約するものではありません。

サイト内の情報には万全を期して掲載しておりますが、情報が古い、または誤っている場合等もございます。

最新の株主優待、配当金等の情報は各企業のホームページや証券取引所の開示情報にてご確認下さい。

また、サイト内の株価、配当利回り等の指標につきましては最新情報を表示しているわけではありませんのでご注意下さい。