株主優待と配当の利回り(合計利回り)を確認しよう

株式投資での利益は単に株価の上昇からだけではありません。

『株主優待+配当』の合計利回りを考慮することは、賢い投資戦略の鍵となります。

合計利回りが高いと、お得に株主優待と配当がもらえていることが分かります。

本記事では、株主優待と配当の組み合わせがどのように投資の利益に影響を与えるか、その計算方法と合計利回りの最大化戦略について詳しく解説します。

効率的な資産運用を目指す投資家必見の内容です。

目次

株主優待+配当の合計利回りとは?

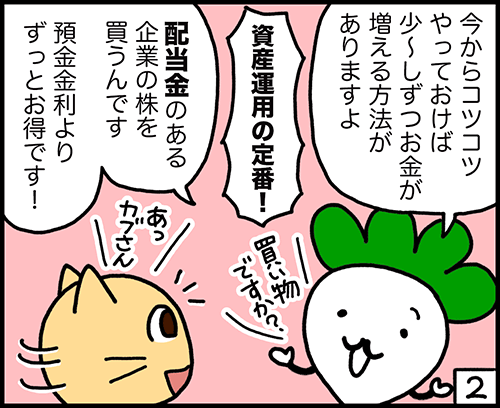

投資の世界では、株を売買することで得られる値上がり益(キャピタルゲイン)に加えて、株主優待と配当が投資家にとって大きな魅力の一つです。

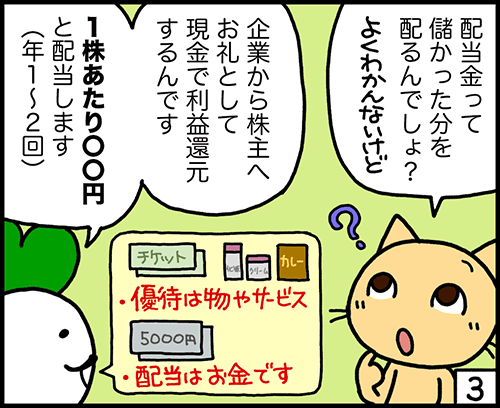

株主優待は、企業が株主に対して提供する特典であり、商品券、割引券、自社製品など様々な形で提供されます。これは、企業が株主に感謝を示す一つの方法です。

一方で、配当は企業が得た利益の一部を株主に分配する金銭的なリターンです。配当は通常、年に一度または四半期ごとに支払われ、企業の業績や利益に応じて額が変動します。

これら二つを組み合わせ、お得度をはかる指標が、株主優待+配当の合計利回りです。

合計利回りは、株主優待の価値と配当金の総額を合わせたものを、株式投資にかかった総コストで割って算出します。 この利回りを考慮することにより、株式投資の実質的な収益性をより正確に把握することができます。

合計利回りを計算する際には、株主優待の市場価値を正確に評価することが重要です。

たとえば、企業が提供する商品券の価値は、その額面に等しいと見ることができますが、自社製品などの場合は市場での販売価格を参考にする必要があります。

こうした評価を通じて、株主優待の実質的な価値を理解することが、投資判断の正確性を高めます。

この合計利回りを把握することは、単に利益を最大化するだけでなく、投資リスクを理解し、賢明な投資戦略を立てる上で非常に重要です。

次に、この合計利回りをどのようにチェックし、どのように投資戦略に活かすかを見ていきましょう。

合計利回りのチェックポイント

【①優待の種類と価値の評価】

株主優待は多種多様です。

商品券や自社製品はもちろん、レジャー施設の無料利用券や食事券など、企業によって異なります。これら優待の実際の価値を理解することが重要です。

たとえば、自社製品の場合、市場での販売価格や、自分にとっての実用価値を考慮する必要があります。

しかし、優待の価値をきっちり正しく出すのは難しい場合が多いため、おおよその価値が分かれば良いと思います。

当サイトでは、金額の分かる株主優待については優待利回りを算出しています。参考にしてみてくださいね。

【 ②配当利回りの計算とその重要性】

配当利回りは、年間配当額を株価で割ったものです。

この利回りは、投資した金額に対する年間の収益率を示し、投資の魅力を評価する一つの尺度となります。高配当利回りの銘柄は、安定した収入源としての魅力があります。

【③合計利回りが高い銘柄のメリット】

合計利回りが高い銘柄に投資するメリットは3つあります。

- 「人気の株主優待+高配当」の銘柄は、買いが集まりやすく 株価が下がりにくい 効果を期待できる。そのため、もらった優待の価値以上に株価が下落するリスクを小さくできる。

- 合計利回りが高く、業績が安定して株価に変動が少ない企業であれば、株主優待と配当による利益狙いで長期保有もできる。

- 合計利回りが高いと 元を取りやすくなる(投資金額の回収が早い)ので、投資の効率が高まる。

合計利回りが高い銘柄は、単に株価の上昇から利益を得るだけでなく、株主優待と配当からも利益を得ることができます。

このような銘柄は、投資家にとって魅力的であり、市場の変動にも強い傾向があるため、安定した収入を期待できます。

その結果、これらの銘柄は長期保有にも適しており、投資の効率が高まります。

合計利回りが10%前後の優待銘柄もあり、日経平均の平均配当利回り2.10%や一般的な高配当銘柄の3%以上と比較しても、そのお得度が際立っています。

(日経新聞社の国内の株式指標 / 2023年12月データ)

「株主優待+配当」利回り(合計利回り)の計算方法

株主優待と配当を合わせた合計利回りの計算方法をご紹介します。

合計利回りは、買い物券などの金券やいくら相当の商品と金額が分かる場合に計算することができます。

「〇%割引優待券」などは、いくら分割引になったのか確認後、どのくらいお得だったのか計算することが可能です。

配当利回りに関しては、証券会社やヤフーファイナンスなどが出していますが、合計利回りについてはほぼ情報がありません。そのため、自分で計算したり、合計利回りを掲載しているマネー雑誌などを参考にする必要があります。

合計利回りは 株主優待の価値(金額)と配当金を足し、投資金額で割って計算します。

合計利回り(%) = (株主優待・サービスの換算額 + 配当金) ÷ 投資金額 × 100

ここではビックカメラ(3048)を例にあげて計算してみます。

例)ビックカメラ(3048)

言わずと知れた家電量販店。家電以外に日用品などもあり、使い勝手が良い。

・買物優待券・・・ 2,000円(2月) + 1,000円(8月) = 3,000円

・年間配当金・・・1株あたり 15円(中間5円+期末10円) × 100株 = 1,500円

(株主優待3,000円 + 配当金1,500円) ÷ 投資金額126,200円 × 100 = 3.57%

つまり、ビックカメラの合計利回りは年間3.57%ということになります。

※配当金(2023年実績の金額)、投資金額(2023年12月18日時点)で計算。

株主優待のない株の場合、一般的に配当金が「年3%」あると高配当であると言われています。

ですので、優待株を選べば高い利回りを目指しやすくなります。

安定した収入源としての魅力

合計利回りが高い銘柄は、安定した収入源としての大きな魅力を持ちます。

市場の変動による株価の変動リスクとは異なり、特に配当に関しては、企業が安定的に利益を上げている限り、一定の収入が見込めます。

さらに、株主優待を活用することで、日常生活の中での経済的な利益も享受できるため、実質的な生活コストの削減にも寄与します。

このように、株主優待と配当による利益を考慮することにより、投資のリスクを低減しつつ、総合的なリターンを最大化することが可能になります。

投資家は、優待と配当の合計利回りを意識することで、より安定した投資戦略を立てることができます。

合計利回りを最大化する戦略

【①適切な銘柄選択の方法】

合計利回りを最大化するためには、銘柄選択が鍵となります。

優待の実用性と配当利回りの高さをバランスよく評価し、自分の投資目的に合った銘柄を選ぶことが重要です。

優待の実用性というのがポイントで、自分にとって必要ない優待では、価値がありません。

また、業績の安定性や成長性を考慮し、安定した収益を生み出し続ける企業を選びましょう。

【②長期保有とその影響】

長期保有は、株主優待や配当を通じた利益を最大化する上で効果的です。

多くの企業では長期保有者に対して優遇される優待政策を採用しており、また、配当も長期にわたって安定して受け取ることが可能です。

注意点:優待内容の変更、減配のリスク

合計利回りを追求する際には、市場の変動や企業の経営状況に伴うリスク管理が重要です。

企業は経済的な変化や業績の変動により、株主優待の内容を変更することがあり、これは投資家にとって予期せぬリスクになることがあります。

例えば、業績の低下により優待内容が縮小されたり、優待制度自体が廃止されることもあります。

同様に、配当政策も市場環境や企業の財務状況によって変わる可能性があります。

経済的な逆風や業績の悪化が原因で配当が減少するケースもあるため、投資家は配当利回りだけでなく、企業の財務状態や市場状況を総合的に考慮して投資判断を行うことが求められます。

[まとめ]

- 株主優待と配当の合計利回りを考慮することは、投資の効率性を高める

- 「人気優待+高配当」の銘柄は、株価が下がりにくい効果を期待できる

- 優待の実用性と配当の安定性をバランス良く評価し、投資の質を高める

- 合計利回りが高く 業績が安定の銘柄は、優待と配当による利益狙いで長期保有もできる

- 企業の優待政策や市場環境の変化に敏感であることが、柔軟な対応につながり賢い投資戦略の鍵になる

株主優待と配当の合計利回りを活用することで、より計画的で効果的な投資が可能になります。市場の変動に慌てることなく、長期的な視点で安定した収益を目指しましょう。

当サイトで提供している株主優待などの情報につきましては、その情報の正確性を確約するものではありません。

サイト内の情報には万全を期して掲載しておりますが、情報が古い、または誤っている場合等もございます。

最新の株主優待、配当金等の情報は各企業のホームページや証券取引所の開示情報にてご確認下さい。

また、サイト内の株価、配当利回り等の指標につきましては最新情報を表示しているわけではありませんのでご注意下さい。